ゴムボくらぶです

香川県仲多度郡のMさんからゴムボートの修理依頼を頂きました。

ありがとうございます。

サイドキール部分からエアー漏れしており、自身では修理が難しいとのことでご依頼いただきました。

その他にも穴開きが何か所かあるだろうとのことですので全体的に点検して、不具合がある箇所は修理していきます。

今回、ゴムボート以外にも船外機2機のメンテナンスも一緒にご依頼いただいておりますのでMさんからのご依頼分の記事を3記事連続でアップします。

ジョイクラフト製 315

穴あき・剥げのゴムボートを修理致します!【香川県仲多度郡・Mさん】

全体的に漏れがある箇所をチェックしていきます。

センターキールもチェックチェック

サイドキール部分の漏れ修理は難易度が高いですが、バッチリ修理します!

左舷チューブ

過去、補修しているところから漏れています。

左舷チューブ

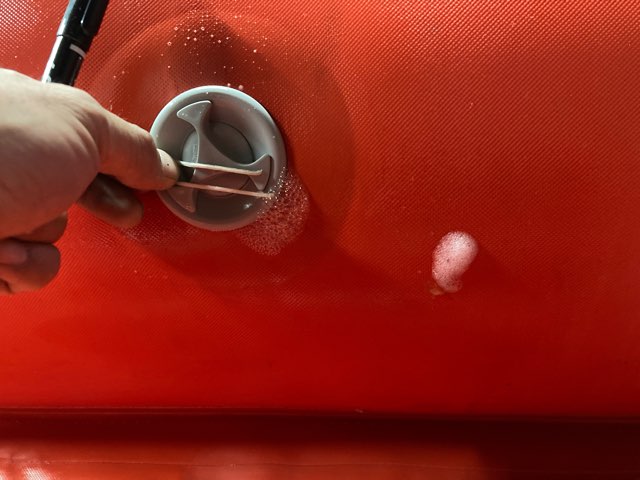

エアーバルブ周りからも漏れています。

船舶検査の際にバルブ周りは必ずチェックされます。

エアフロア中央

エアフロア最後部の真ん中

畳む時に皺になる部分ですね。

エアーフロアサイド

この他にもう一か所サイド部分に漏れがありました。

エアフロアのバルブキャップの爪が片側折れておりますのでキャップを交換します。

オール固定部分

後部リフティングハンドル

上物パーツ類が剥がれておりましたので、見た感じは付いているパーツも大丈夫かな?

と少し力を入れてチェックしてみると。。。

見事に簡単に全部剥がれました。

これは剥がして全部張り直しておいた方が良いですね!

トランサムは大丈夫かな?とチェックしましたがしっかりとついてました。

しっかりとついている部分を剥がして貼り直すのは難しいので、トランサムは触らずとします。

生地同士の接着部分よりもパーツ類の方が早く剥がれます。

生地同士とは製品の材質の違うため生地同士の部分よりも早く剥がれます。

生地同士の張り合わせ部分からあちこちと漏れだしたら買い替え時だと思いますが、

この段階では修理判断でOKです。

生地同士の張り合わせ部分はしっかりしてました。

サイドキール部分の修理(二重補修)

現状漏れているのは片側だけでしたが、先々のことを考えて左右ともに補修しました。

バッチリ復活デス!

微細なエアー漏れはサービス修理で♪

全体的に汚れ落としをし綺麗になってますので気持ちよく使っていただけるかと思います。

ご利用ありがとうございました。

アキレスCMS艇・穴開き修理・トランサム修理【大分県由布市・Oさん】